年度が替わって間もないある日から。朝早くに松戸を出て、何とも弱々しい太陽を背に、西に向かって漕ぎ出す。タイヤが玉砂利を踏んで掃き出す大袈裟な摩擦音は、すぐ繊維が押し合って擦れる圧縮音に取って代わった。

交差笹でできた「渡る道」。

既に左右には建物もなく、黒い泥地は遠くほど霞み、地平線も曖昧となっていた。行く手に延びる白く乾いた繊維の束もまた、その曖昧な境目へ溶け落ちているけど…時々そこから、この「渡る道」と交わる「川の道」が滲み出てくる。

そうなると自然に頭が下がっていって、路面の繊維の間に詰まっていた灰を吹き上げる程、この軽快車を加速させてしまう…合流地点にある筈の「ハブ」へと。

おや、何やら「右下」に変化

ここんとこ小説とかさっぱり読んでないのに、何か書き始めてしまいましたよ?

それも「リカンベント探偵」というタイトルだけでもう出オチというか、どういう話になるかよめそうというか、おなかいっぱいになりそうですが、Δさんにはミステリ方面のセンスとか全く備わってないので大丈夫(?)です。は〜どうなることやらはてさて。

折角なので、スタートに合わせて今回は「右上」も「左下」も、リカンベントな記事に統一しましたが、いずれも本編とは無関係(左下のコンリカは出てきません)。なお、縦書き処理は「竹取JS」を使用させていただきました。

それも「リカンベント探偵」というタイトルだけでもう出オチというか、どういう話になるかよめそうというか、おなかいっぱいになりそうですが、Δさんにはミステリ方面のセンスとか全く備わってないので大丈夫(?)です。は〜どうなることやらはてさて。

折角なので、スタートに合わせて今回は「右上」も「左下」も、リカンベントな記事に統一しましたが、いずれも本編とは無関係(左下のコンリカは出てきません)。なお、縦書き処理は「竹取JS」を使用させていただきました。

米国ですらショート・ホイールベースが主流に?>リカンベント

ここんとこのリカンベント業界はメーカーの廃業やら撤退や買収等が多いようで、「いったい何が…」と思ってちょっと調べてみたら、こんな記事を発見。ディーラー12社の販売台数で2010年と2011年の比較をしてて(真ん中あたりの表)、「ロング・ホイールベース」と「ミディアム・ホイールベース」が両方じりじり減ってるのに、「ショート・ホイールベース」はなんと2倍に!!

えぇ〜?所謂”アメリカンなリカンベント”といえばストラタスXPとかTIラッシュみたいなLWBでしょ、でも街中だと長すぎるしやっぱり主流はCLWB(↑統計では「ミディアム」に含まれるコンパクト・ロング・ホイールベース)で、SWBはライトニングとか少数派だよね?…と思ってたところ、2010年では確かにそうなんだけど、2011年ではSWBだけ爆発的に増加しててもう完全に様変わり。LWBの人が乗り換えちゃったというより、新しく入ってくるユーザーがSWBだけを選んでる?

びっくりしてあちこち見に行ったら、Easy RacersですらSWBのアプテラをラインアップしてる一方、BacchettaはCLWBのキャフェを廃止していてショックを受けました…。(ぐはぁ)

えぇ〜?所謂”アメリカンなリカンベント”といえばストラタスXPとかTIラッシュみたいなLWBでしょ、でも街中だと長すぎるしやっぱり主流はCLWB(↑統計では「ミディアム」に含まれるコンパクト・ロング・ホイールベース)で、SWBはライトニングとか少数派だよね?…と思ってたところ、2010年では確かにそうなんだけど、2011年ではSWBだけ爆発的に増加しててもう完全に様変わり。LWBの人が乗り換えちゃったというより、新しく入ってくるユーザーがSWBだけを選んでる?

びっくりしてあちこち見に行ったら、Easy RacersですらSWBのアプテラをラインアップしてる一方、BacchettaはCLWBのキャフェを廃止していてショックを受けました…。(ぐはぁ)

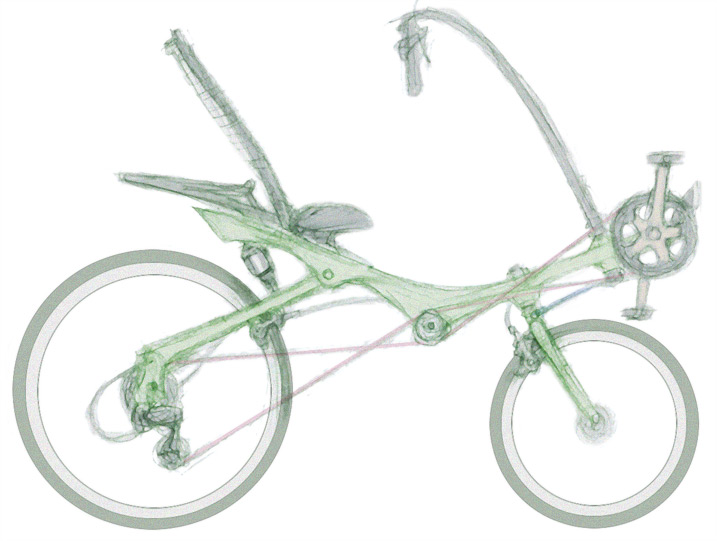

【妄想】コン・リカもショート・ホイールベースに?

右上のように「今後はSWBが主流となると、所謂コンフォート系のリカンベントもCLWBからSWBへと移行していくのかしらん…そうしてお気楽さと俊敏さを兼ね備える…としたら?」という線で妄想してみた訳ではなく、単にΔさんが欲しいだけ。

もう↑出オチ感絶大ですが、普通のSWBではステアリングマスト(ハンドルポスト)が近すぎて乗り降りしにくいし、何とも股間に危機を感じるので↑リンクを介して前方へと…アンダー・シート・ステアリングにしないのは、乗り降りの他に、横幅を増やしたくないのと、高い位置で点灯して被視認性を上げたいのと、正直前に何もないと不安で。

右上のように「今後はSWBが主流となると、所謂コンフォート系のリカンベントもCLWBからSWBへと移行していくのかしらん…そうしてお気楽さと俊敏さを兼ね備える…としたら?」という線で妄想してみた訳ではなく、単にΔさんが欲しいだけ。

もう↑出オチ感絶大ですが、普通のSWBではステアリングマスト(ハンドルポスト)が近すぎて乗り降りしにくいし、何とも股間に危機を感じるので↑リンクを介して前方へと…アンダー・シート・ステアリングにしないのは、乗り降りの他に、横幅を増やしたくないのと、高い位置で点灯して被視認性を上げたいのと、正直前に何もないと不安で。(向こう側のクランクが繋がってなかったり、ブレーキがタイヤにめり込んでたりと色々アレですが見逃してくださいぃ)

安楽自転車探偵(Recumbent Detective)その1